我院将课堂搬到考古现场和博物馆

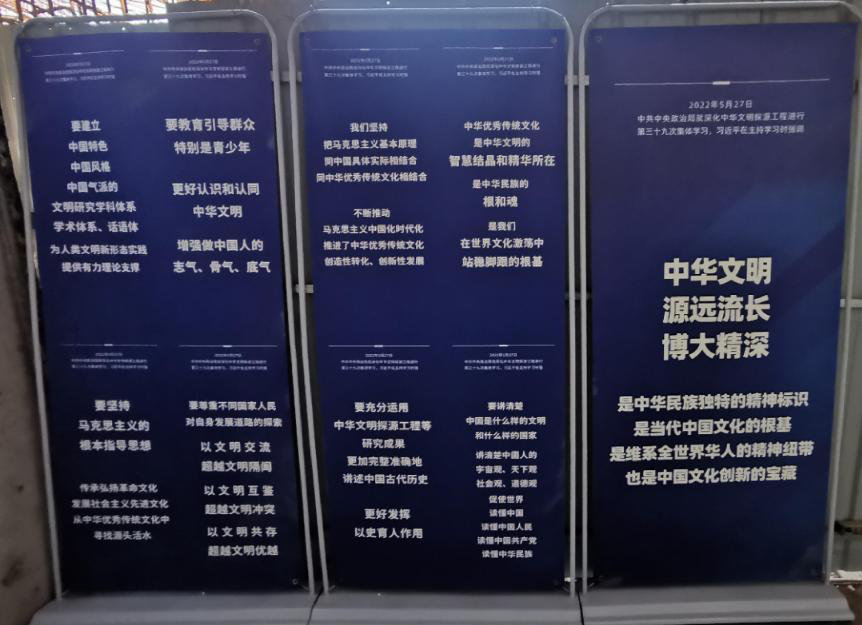

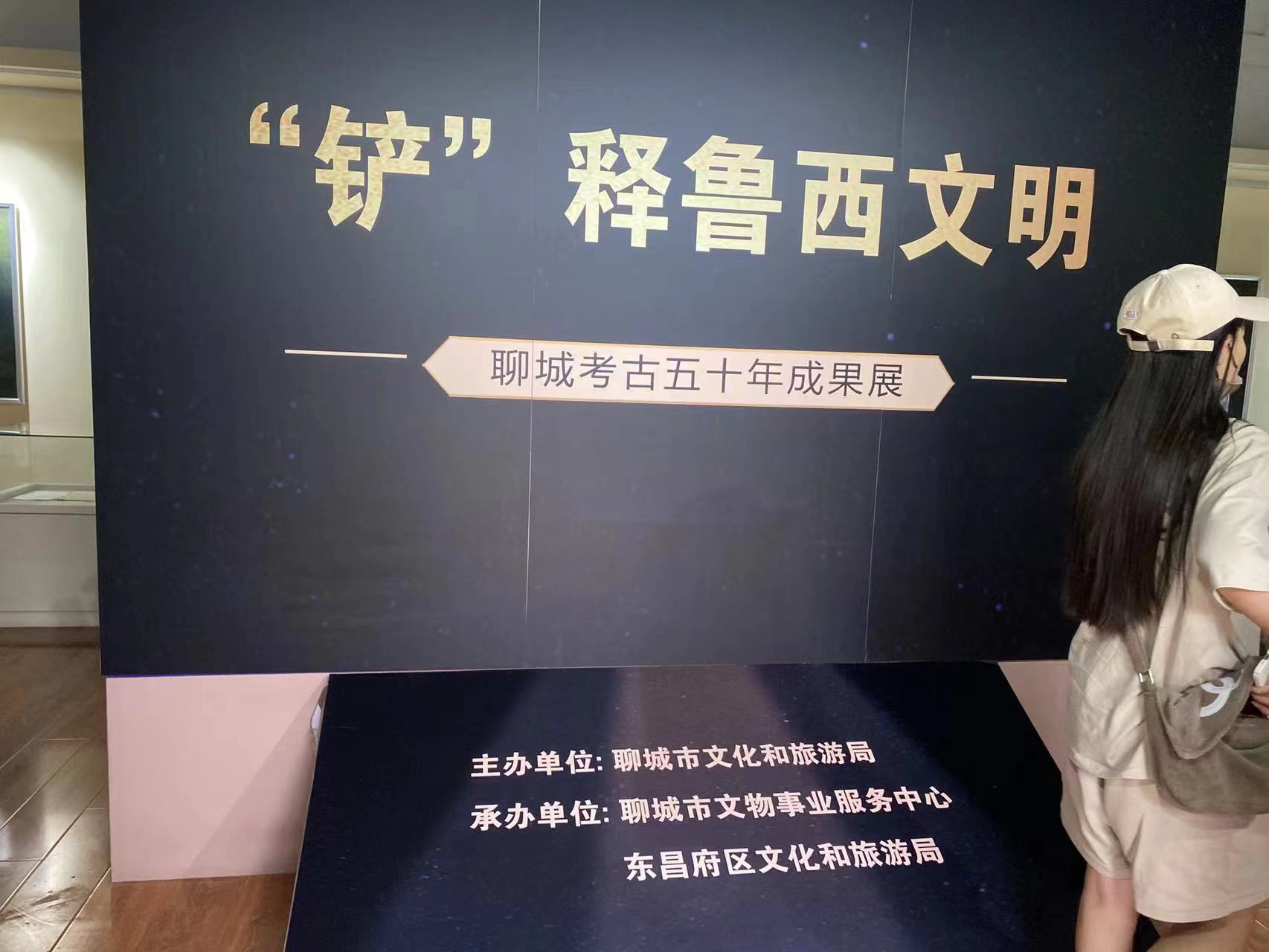

6月11日是第十七个“文化和自然遗产日”。为深入贯彻落实习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的重要讲话精神,在做好疫情防控的前提下,我院联合山东省文物考古研究院聊城付大门墓地考古队和东昌府区博物馆,举办了主题为“守护民族精神文脉,展示中华文明成就,坚定文化自信源泉”的公众考古活动,将课堂搬到考古工地和博物馆,让学生零距离感受考古发掘、触摸历史文物,开展现场教学。 本次现场教学的第一站是山东省文物考古研究院聊城付大门考古工地。6月9日下午,我院150余名同学在官士刚老师带领下乘车前往位于聊城城北的付大门考古发掘现场。 第一个环节,官士刚老师带领全体成员学习习近平总书记在中共中央政治局第三十九次集体学习时的讲话。官老师指出,5月27日下午习近平总书记在中共中央政治局就深化中华文明探源工程进行第三十九次集体学习时发表重要讲话,这是继2020年“9.28”讲话后,习近平总书记在短短不到两年时间内第二次就考古工作发展做出重要指示,充分体现了党和国家对于考古学、考古工作的重视,之所以会如此,正如此次活动的主题所示,是因为考古工作对于守护民族精神文脉,展示中华文明成就,坚定文化自信具有不可替代的作用,所以大家必须要牢固树立文物和文化遗产保护意识,自觉传承、弘扬中华优秀传统文化。 第二个环节,山东省文物考古研究院聊城付大门墓地考古队执行领队刘文涛、副执行领队刘禄带领学生们参观考古发掘现场。在M1~M3前,刘文涛详细讲解了圆形穹窿顶墓和舟形墓,墓道,墓门、甬道、墓室,墓圹都一一为公众指出。在发掘区探沟旁,看着一条条地层线,同学们都充满了好奇,刘禄为公众讲解地层剖面和地层累积的成因、过程,同学们听得入迷。当得知脚下所踩地面为唐代地面且距离现地表6.2米时,同学们不禁发出惊叹声,说有穿越的感觉。 第三个环节是参观和体验探铲勘探活动。刘文涛介绍探铲的起源发展和勘探方法原理,并由考古队员现场示范了勘探打孔和辨认土样等勘探环节。 最后一个环节是参观聊城付大门墓地考古队“扎根田野,不忘初心”田野考古工作图片展,学生们通过一幅幅图片了解了真实、辛苦的田野考古工作。 本次现场教学的第二站是位于聊城古城区府衙街16号的东昌府区博物馆。在讲解员的引领下,同学们首先参观了该馆的基本陈列“东昌古城印记”专题文物展,所展均为聊城古城区改造时抢救性发掘的各类文物,是了解聊城古城历史最直观的标本。 接下来,同学们又兴致勃勃地参观了“社会藏品明清瓷器展”和“聊城首届古砚展”,以及博物馆为本次现场教学活动而加班加点完成的“‘铲’释鲁西文明——聊城考古五十周年”特展。 活动结束后,同学们纷纷表示“纸上得来终觉浅”,考古工地的实地考察、学习,使得教材上所见和课堂上老师所讲的地层学、墓葬形制等抽象理论知识,变得非常直观、立体,理解和掌握起来更加容易,同时也了解到真实的田野考古工作并非想象中那么浪漫,一批批珍贵的文化遗产都来自于考古人的艰辛付出;博物馆的参观则让大家“发现”了聊城灿烂辉煌的古代文明,以及黄河文化、运河文化对聊城历史发展的影响,充分认识到了“保护、传承、弘扬黄河文化”的重要意义。 院长赵少峰教授介绍,这种将课堂所学知识与现实体验相融合的现场教学方式,是学院专业建设的重要组成部分,也是新形势下学院不断深化教育教学模式改革、探索实践教学方式的尝试。今后学院将进一步强化学生实践能力的培养,为学生提供更多富有专业特色的实践机会,增强他们学好专业知识的兴趣、信心,提高专业归属感。 附:聊城付大门墓地简介 聊城付大门墓地是为配合聊城市东昌府区付大门村棚户区改造前期考古勘探中新发现的遗迹。山东省文物考古研究院自2022年3月进驻该工地进行了配合性发掘。至今发掘工作已接近尾声,共清理各类唐代中小型砖室墓葬39座,砖砌水井2口、灰坑5个,出土各类陶、瓷、骨、铜等材质文物40余件套。该墓地已发掘墓葬中,有8座为纪年墓,为鲁西乃至山东地区的唐墓研究提供了重要标尺。 东昌府区博物馆简介 东昌府区博物馆是在聊城古城改造过程中利用省级文物保护单位道署西街聊城粮库改造建设而成,占地面积4867平方米,展厅面积1840平方米,目前共有藏品42893件(套),以瓷器、钱币收藏为主,2016年10月对外开放,2020年晋升为国家二级博物馆。该博物馆共设8个展厅,基本陈列为“东昌古城印记”专题文物展,基本陈列为“东昌古城印记”专题文物展。近年来,博物馆充分发挥教育职能,举办了“民国样票(汇票)展”“社会藏品明清瓷器展”“聊城首届古砚展”等临时展览,开展了丰富多彩的社教活动,受到社会广泛好评。(通讯员 :薛洋 孙孟轩)