赵少峰、王朔:《京师大学堂译学馆及其译书活动》

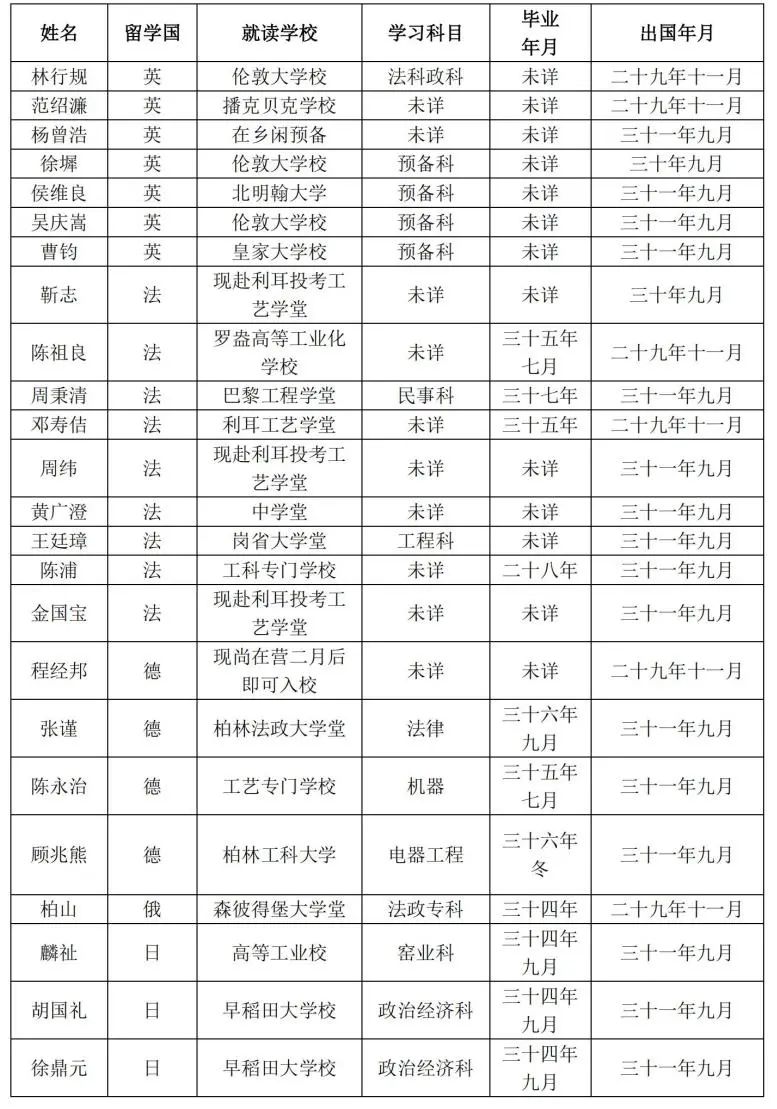

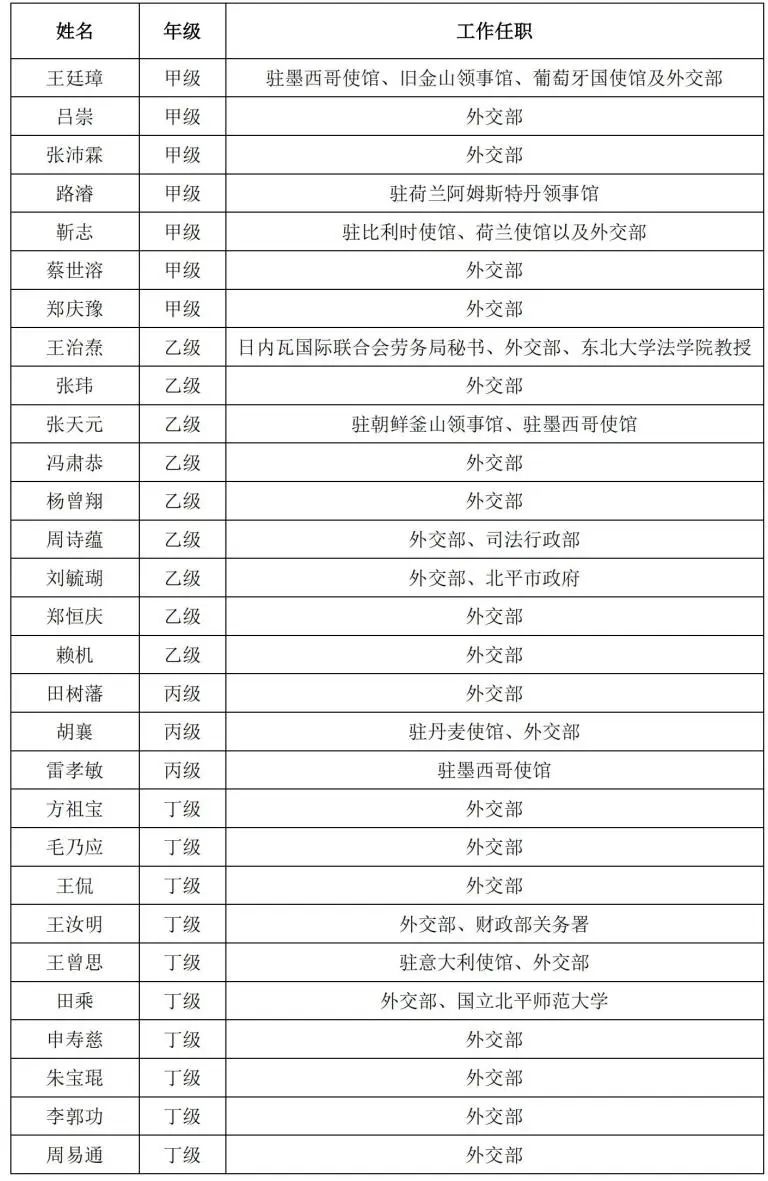

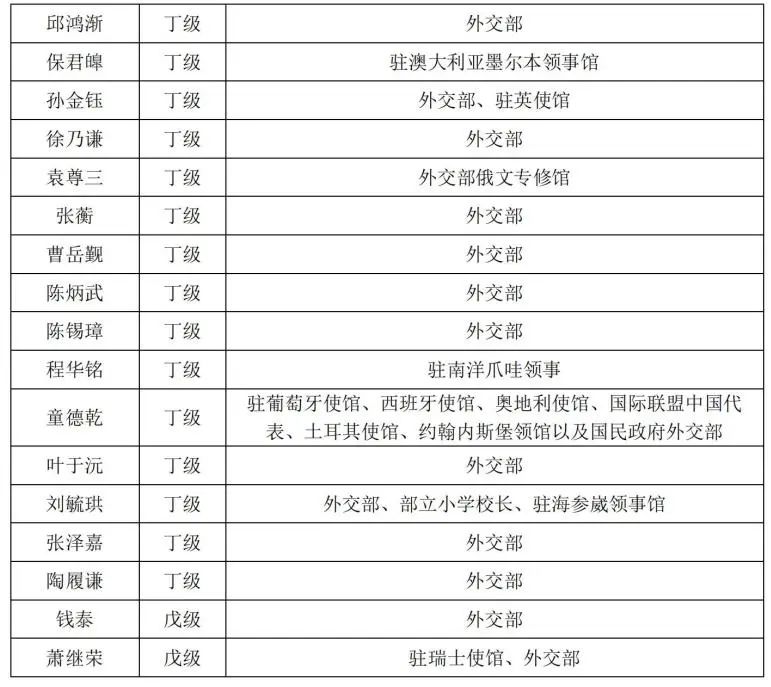

摘要:京师大学堂译学馆是清政府为培养精通外语且具“专门学问”的外交人才而创设的教育机构。与此前设立的京师同文馆不同,新式教育模式下的译学馆在课程设置、教学内容等方面更为系统和优化。作为外语专门学校,译学馆在教材编译、翻译名词统一以及文典编纂上进行了积极探索。译学馆主要以外语教学、派遣留学生的方式培养人才,学生在接受新式教育、阅读新式书籍、参加海外留学后,国民主体意识得到了强化,并展开了维护权益的实践活动。译学馆所译之书虽不多,却成为新旧制度交替之际的重要参考。 关键词:京师大学堂译学馆;《奏定译学馆章程》;文典编纂;译书 1901年,清政府宣布实施新政,在政治、经济、军事、教育等方面推行变革。中国新式教育迎来了“春天”,京师大学堂译学馆(以下简称“译学馆”)的设立便是其中之一。译学馆成立于1903年,至清王朝灭亡而消失。它为清末民初培养了一批外交、翻译人才,并为满足教学需要编纂、翻译了一批书籍。学界对京师大学堂译学馆的研究较为分散,可见于大学校史、翻译史、教育史、法律史等研究成果中。在北京大学校史的研究成果中对译学馆提及颇多,然而现有成果对京师大学堂译学馆的沿革、课程设置以及译书活动皆语焉不详。本文遵循详人所略、略人所详的原则,力图在对译学馆机构设置、人才培养的爬梳基础上,对其译书活动展开重点探讨。 图1:1904年,京师大学堂译学馆德文班合影 图源:网络 一、京师大学堂译学馆发展历程 与外国人的屡次交涉中,清政府深感在外交上无可用之才,致使其在与外国的谈判中经常处于不利地位,国家利益无法得到保障。译学馆的设立既满足了清政府亟需的精通外国语言的人才,又培养了一批洞悉世界局势、维护外交利益的专门外交人员。 1862年,清政府应恭亲王奕䜣的提议,创建京师同文馆,学习外国语言文字,但是培养的人才远不能满足现实外交需要。1898年,在光绪帝的支持下,筹建京师大学堂。后由于八国联军入侵北京,德国、俄国军队占领京师大学堂校舍为营房,大学堂被迫暂时停办。《辛丑条约》签订之后,1902年1月10日,清政府又下诏恢复京师大学堂,派张百熙为管学大臣。次日,光绪帝下旨将同文馆并入京师大学堂,在预备、速成二科中分设外国语言文字专科。随后,将京师同文馆改为京师大学堂翻译科,“拟于预备、速成两科中设英、法、俄、德、日本五国语言文字之专科,延聘外国教习教授”。从现有史料来看,译学馆之名在1902年已经出现并使用。1903年6月,鉴于“全国中专习外国语言文字尚无规模完备之学校,当局鉴于环境大势,非有兼通译寄之人才,不足以肆应盘错”,清政府决定在京师大学堂附设译学馆,初选地点为仕学馆前院。因房屋有限,改在东华门内北河沿购地建屋,为外国语言文字专门学校,旨在培养适应时代发展需要的外交人才。该馆的英文名称为College of Languages,系由原京师大学堂内的翻译科归并得来,张百熙、张之洞、瞿鸿禨在其筹备中发挥了重要作用。同文馆与译学馆不同,正如蔡元培所论“清同文馆,舌人是植;译学代兴,文字识职”,译学馆重在培养新式知识分子。 朱启钤出任译学馆第二任监督,办学经费从华俄银行余利项下拨充,每年薪资费约银一万九千九百两,常年经费约银四万二千两。学生五年毕业,依据成绩奖励出身,分别录用,“其原系进士、举人出身而有官职者,视其所考等级,比照章程,按原官优保升阶;原系举人而无官职者,视其所考等级,比照章程优保官阶。”按照《奏定译学馆章程》,出使各国使节、各省督抚咨取译员以及各处学堂延聘外国文教员,均要优先选择译学馆毕业学生。1903年11月(光绪二十九年九月十四日),译学馆正式开学。招生要求为“廉其学有根柢,曾习外国文者,年幼质敏易于造就者”,京师大学堂仕学、师范两馆中懂外国语言文字者也可报名参加。 《拟定大学堂译学馆章程》和《奏定译学馆章程》是指导译学馆发展的两项纲领性章程。《拟定大学堂译学馆章程》共10章127节,从总纲、教习、学生、礼节、经费等方面都作出了详细的规定。《奏定译学馆章程》是癸卯学制中系列学制之一部,内容较《拟定大学堂译学馆章程》少,但是对于译学馆的规划更加翔实。《奏定译学馆章程》共七章44节,是译学馆发展的纲领性文件。 依照1904年1月颁布的《奏定大学堂章程》规定,京师大学堂设立大学总监督一职,“大学总监督受总理学务大臣之节制”。大学设立八科四十六门,原隶属京师大学堂的仕学馆、师范馆待时机成熟单独设立大学。此时,译学馆独立为专门大学堂,改提调设立监督一职,外国文下设英文、法文、德文、俄文、日文五科。从此译学馆走上了相对独立的发展道路。尽管译学馆与京师大学堂有千丝万缕的联系,但是两者学风迥然不同。京师大学堂在蔡元培引导下崇尚“自由”之风,译学馆为“严肃”之风,学生为“谨饬之士”,多数能自立,“有气节,坚守岗位,朴实无华”。 到1911年辛亥革命爆发,清王朝被推翻,译学馆逐渐退出历史舞台。1913年,译学馆馆舍、资料、仪器等并入北京大学,法学科迁入。刘焜在《京师大学堂译学馆始末记》中写道:“先后八年,欻然而兴,倏然而止,于前无古,于后无今,亦吾国教育史上一特殊掌故也”。译学馆前后共历经五任监督,招收甲、乙、丙、丁、戊五级学生,每级120人,总约700余人,其中甲、乙两级为免费生,丙级学生中有25人为免费生,丁、戊两级皆为自费生。但在“严其资格,慎其考选,密其课程”的毕业要求下,毕业仅300余人。 二、译学馆的教育改革与留学生之派遣 与饱受争议并仓促而设的同文馆不同,京师大学堂在章程设置、人才培养等方面更加规范。京师大学堂设有编书处,主要职责是编纂“普通学”课本(即通识课教材),“取中国学问为学堂所必须肄习者分门编辑”,编纂课本包括:经学课本、史学课本、地理课本、修身伦理课本、诸子课本、文章课本、诗学课本。就史学课本而言,“拟以编年为主,删除繁琐,务存纲要;史家论断,所以明是非而别嫌疑,于人事至为切要,拟就先哲史论文集精为择取,或逐条系附,或另卷编列”。满足学习之用的西学书籍,由京师大学堂译书处负责办理。为满足教学需要,京师大学堂在上海专门设置译书院,翻译西方书籍。按照《奏定译学馆章程》规定,译学馆所学普通科目有九门,课本采用京师大学堂现有课本;所学“专门学”有交涉学、理财学、教育学三门,使用从日本翻译过来的教材讲授。从课程设置来看,历史科目是必修课程,第一、二年学习中国史,第三年学习亚洲各国史,第四、五年学习西洋史;就地理科目而言,第一年学习中国地理,第二年学习亚洲各国及大洋洲地理,第三年学习欧洲各国地理,第四年学习非洲及美洲地理,第五年学习地文学。这样的学习安排更符合学生的认知规律,也更便于接受新知识。 译学馆人才培养不同于旧式教育,“旧教育把学生限制在书斋和故纸堆里,新教育则不同,学生活动于教室、校园和操场上”。清末实施新政,逐渐意识到引进西式教育的重要性。译学馆采用新式教育模式,注重学生生理、心理素质的提高,“造就人才之方,必兼德育、体育而后为完备”。在学生身体素质培养上,译学馆设置了体操课程,操衣、操鞋由译学馆负责发放,每星期上2个小时,占总学习时间的5%。体操课又分为柔软体操和器具体操两种,学生第一年学习柔软体操,后四年学习器具体操。为配合课程的开展,译学馆专门修建了运动场,天桥、浪桥、单杠、双杠、木马、哑铃等运动用具齐全。1904年4月25日,京师大学堂举办了第一届运动会,这是近代学堂第一次举办运动会,译学馆的学生也参加了这场运动会。 近代以来,清政府向美国和欧洲派遣学生留学,终因新旧势力之冲突而夭折,未能取得预期效果。清末新政将派学生出国留学作为一项重要内容再次提出。因译学馆培养人才的特殊性,先后派出四批学生分赴八国学习,研习对象国有日本和欧洲多国,人数50人左右。留学生分官费和自费两种,学习科目涉及法律、电器工程、海军、政治经济科等。官费留学生期满回国后,需承担一定的义务,“皆令充当专门教员五年,以尽义务,其义务年限未满之前,不得调用派充他项差使”。这也是清政府摆脱教育“借材域外”局面的尝试。1907年,外务部对译学馆留洋学生的姓名、籍贯、现在何国何学堂、肄业何科、何时毕业等情况进行了汇编,具体见表一。 表一 译学馆部分留洋学生情况 此表中包括了有学科程级官费留学生24名。尚有5名学生没有回报信息,其中2名官费留学生是陈大岩、符鼎升,3名自费留学生是徐世襄、熊景遇、钟俊。从上表可以看出,译学馆派往日本学习的学生比例并不高,反而是前往欧洲学习的学生所占比例最高。这一方面考虑到法国、德国制造业精良,另一方面是清政府以此抵消日本留学生对清政府统治产生的不良影响。中国译学馆派遣学生出国留学适应了时代培养人才的需要。学生学习了外国先进的科学技术以及政治、经济知识,提高了外语能力,开拓了眼界,增长了专业学识,为后来中国发展提供了专门人才。甲级留法毕业生王建中曾任京兆财政厅厅长,丙级留英毕业生朱启镕曾任农商部天津商标局局长,还有大批学生任职于中东铁路、平汉路局、京汉路局、津浦路局等。 在译学馆新式教育模式培养下,译学馆五级学生中涌现出大批外交人才,前后共有近50人任职外交部或驻外使馆,占毕业人数的六分之一。译学馆延续了其前身京师同文馆培养人才的使命,优秀学子以己所学为中国争取外交权益作出贡献,具体驻外人员参见表二。毕业生中,甲级学生朱式瑞,乙级学生郭諴、冯农、黄中疆,丁级学生乔曾劬、许明德6人留馆任翻译或编译工作。还有大批学生,如顾兆熊、袁尊三、王尚济、宋光勋等毕业后任职于北京大学、四川大学、同济大学等高等学校。 表二 译学馆毕业生任职外交部(驻外使馆)人员名单 续表二 译学馆的学生大都有科举考试的经历,具有中国传统学问根底,同时他们具有外语优势,能够更加清晰地认识外部世界,对外部世界的观察和思考也更加客观和真实。如,童德乾著有《中国外交政策》《中国不平等条约史》等著作。 三、译学馆的译书事业 1877年,第一届在华基督教传教士大会在上海召开,传教士已经指出:“中国与世隔绝的日子已经屈指可数。不管他愿意与否,西方文明与进步的潮流正朝他涌来。”至20世纪初年,清政府衰退之势已充分显现,打开国门,面向世界成为时代的必然要求,而要想了解世界局势,学习西方制度,翻译外国的书籍不失为一种有效的手段。译学馆“以造就译才品端学裕为宗旨,务使具普通之学识,而进于法律交涉之专门,通一国之语文,而周知环球万国之情势,体用兼备,本末交修。”与京师同文馆相比,译学馆追求的翻译人才培养目标更高。 译学馆的主要职责首先是培养精通外文且通时事的人才,其次是编纂文典,会通中外词义。在机构设置上,译学馆参照高等学堂章程,在管理方法上参照大学堂章程。为实现上述目标,译学馆聘请了大量外籍教员。据京师大学堂校友录资料显示,译学馆共有教职员124人,其中来自法、德、美、英、日、俄等国的外籍教员19人,且所聘本国教习也大都由精通外国语、有过出洋经历的人担任。译学馆教习汪荣宝曾留学日本,后为该馆学生讲授现代历史;王鸿年曾任驻日公使,后为译学馆学生讲授国际公法;蔡元培担任过商务印书馆编译所所长,为乙班学生讲授国文和西洋史;陈衍讲授伦理学。需要注意的是,在担任英、法、德、俄、日五种外语教员的23名中国人中,有7人出身同文馆,这也从一个侧面反映了译学馆是同文馆的延续。在课程设置上,学生既要学习外国文,又要学习普通学和交涉、理财、教育专门之学。蔡元培指出:“译学馆为偏重外国语之学校,其所以与同文馆、广方言馆等不同者有两点:一兼课国文,二兼授其他科学是也”。在外语学习上,设置英文、法文、俄文、德文、日文五科,“每人认习一科,务期专精,无庸兼习。但无论所习为何国文,皆须习普通学及交涉、理财、教育各专门学。”外国文授课设计按照由浅入深、循序渐进的原则,先教授缀字、读法、译解、会话、文法、作文等难度较为低等的课程,待学生学习两三年后且有一定的外文基础,再在此前课程的基础上教授各国历史及文学,以便学生能更好地掌握外文。在课程学时设置上,外国文课程学时占比将近一半,前两年外国文课程每星期学习16个小时,占总学时的44.4%,后三年每星期学习18个小时,占总学时的50%。 近代以来,有识之士很早就提出了翻译外文图书的重要性。输入的西学知识为挽救民族危亡、启迪民智、动员社会力量发挥了举足轻重的作用。官办京师同文馆、江南制造局翻译馆进行了初步实践。梁启超的《变法通议》、张之洞的《劝学篇》以及晚清军机大臣的奏议中,可以清晰地看出他们对译书活动的重视。译学馆的学生继承了同文馆的习业方式,在经过系统的外国文学习后,学生以外语为工具,尝试翻译西方书籍。教习除日常教学外,主要任务也是翻译书籍。 译学馆专门设立文典处,负责文典的编纂工作以及翻译著作译名的统一。洋务运动开始以后,翻译西书的数量剧增,如何统一译名的问题便随之而来,文典处的成立是官办机构对统一译名做出的一次积极尝试。《奏定译学馆章程》中规定,文典处主要负责翻译和编纂英、法、俄、德、日五种文字的字典。在人员设置上,文典处“设总纂一员,总理文典事务并参译馆中一切事宜;分纂二员,主搜罗纂辑兼理外来函告;翻译一员,协理外国文字兼翻译馆中外国文件;办理刊印书籍一员,主刊印文典及馆中一切刊印之件。”张缉光(初为教务提调)任文典处总纂。编撰的文典大体可分为三种形式,“一种以中文为目,以外国文系缀于后;一种以外国文为目,以中文系缀于后;一种编列中外专名,系以定义定音”。在用字、用词方面,由于外国文字数多于中文,所以平时应广搜古词、古义以备不时之需。对于译书过程中遇到的专科学术名词,“应俟学术大兴、专家奋起始能议及。”文典编定完成后,“凡翻译书籍文报者,皆当遵文典所定名义,不得臆选;其未备及讹误之处,应即告知本馆,续修时更正;其随时审定之名词,虽未成书,可知照译书局及大学堂润色讲义处以归划一。”这是官方首次对译名统一作出的规划。除参与文典翻译编写外,文典处人员还曾参与过清末拼音字方案的制定。由于外国语言文字的涌入,一些人深感欧美皆拼音成字,只有中国不然,汉字表意却不表音,因此他们萌发了改造汉字,创立一种适应汉语特色的拼音文字的想法。文典处参与其中,曾负责审定了卢戆章的《中国切音新字》。 表三 译学馆学生及教习部分编译图书 笔者尽可能地搜罗译学馆师生翻译的图书,但是所见甚少。通观现已查阅之书,简单看出译学馆译书之崖略。 第一,文典编纂涉及语言、教育、法律等多个领域。1904年,译学馆文典处出版了松井知时的《汉译法文典》,该书共分两编,详细地介绍了法语字母的发音规则、法语单词的词性等。同年,译学馆学生林行规根据英人格烈森的《法国教育沿史》,并参考日人土屋政朝的《佛兰西通国制度》翻译完成《法国学制》。此书共三编,由北京京师学部官报局出版。《译书经眼录》对该书描绘道:“首详言法国学政得失、前代教务改革以明学制之变更成立,次载述文部省及各教务局之模型,以至选举局员稽查功课,以揭教育之枢纽,末编综核各学区规则,制稽察督励之方,而以地方学政终焉。”林行规还编译了《俄国政略》,此书附录年表一份,展现了俄国数百年来蚕食鲸吞其他国家的情况。林行规指出,沙俄“向来习用续地政策,蚕食吞并,版图日廓”,当时将侵略矛头指向东方,加强了在中国东北的争夺,必将激化日俄在中国东北斗争,使中国“益难为国”,字里行间满含对民族危亡的担忧。 第二,第二,翻译以从日本转译为主。从日本直接转译图书自甲午战争始,“日本自维新以后,锐意西学,所翻彼中之书,要者略备,其本国新著之书,亦多可观,今诚能习日文以译日书,用力甚鲜,而获益甚巨。”加之日本的语言、习俗、文化与中国相近,翻译日本书籍成为潮流。《奏定译学馆章程》中也在“专门之学”中名列暂用日本相关之教材讲授。1904年,京师大学堂译学馆文典处刊行由徐用锡翻译的《教育词汇》一书,系统地将日本的教育术语传入中国。1905年,译学馆出版了《汉译新法律词典》,此书原为日本的新法典讲习会所编,母本为三浦熙的《新法律字典》,后由徐用锡翻译,张缉光主编,在东京秀英社第一工场印刷,这本书向中国介绍了法律方面的专业知识和法律用语,同时也为日后译介法律书籍提供了词汇上的借鉴,便于法律用语的统一。 第三,第三,师生合作翻译。译学馆翻译西书与培养人才并行,提倡学生现学现用,在教习的帮助下,开展翻译活动。学生翻译,教习负责订正修改,这样既能锻炼、提高学生的实际编译能力,又能兼顾学生编译水平的不足,大大减少所译书籍中的错误。相比于洋务运动时期“西译中述”的翻译模式有重大进步。近代以来,中外之间的贸易交涉、政治联系日益密切,公牍成为对外交往的重要契约文本,公牍中言辞的卑亢程度能够直接影响中外关系的发展。英国常以英文文本为解释文本,然而“中国向无英国公牍善本”,清政府在与英国交涉中面临左支右绌的困局。鉴于此,译学馆甲级学生钱文选利用英语所长翻译了《中英公牍辑要》,后经双浩德、巴克思等京师大学堂译学馆外国教习修改,1907年正式出版。这部原本只打算在译学馆内部交流使用的教材,后因其中罗列中外政界近事较多而受到政府关注。1910年2月,该书经学部审定为高等学堂参考用书。 京师大学堂设有译书局、藏书楼,中西新旧藏书丰富。从中国第一历史档案馆存《译学馆教科书目录》看,译学馆的教学资料分存于甲、乙、丙、丁、戊柜子中。从1903年成立之处,便不断购置新式图书。1906年9月20日,担任教习的蔡元培在日记中记载:“收译学馆参考书廿三种”,为了满足教学需要,他也着手编纂国文和西洋史教科书。其他教员也不断编纂教材,比如,汪荣宝编纂了《本朝史讲义》、算学教习丁福保编纂了《京师译学馆初等代数讲义》《京师译学馆生理卫生学讲义》、韩朴存编《京师译学馆舆地学讲义》等。教习编纂教材怀有强烈的民族主义情绪,正如顾栋臣所论:“中华号称算学最古之国,即代数学之输入亦在日本之先,然今日海内学子所墨守者,不过沪上旧译代数学、代数术、代数难题数种。在当时虽见为新书,今日已不合教科之用,稍适教科用者只有教会所刊《代数备旨》一书,其程度又仅合中代数之上卷,求如日本完全无缺之教科书,中土尚未之有也。”林行规在翻译的《法国学制》“叙言”中也写道:“今之世,审利害,言改革,奠邦基,于至巩固其为治之本,有更急于教务乎?然稽教务发见于国内者自寥寥数学舍外,它无复足征焉。……欧邦诸国比邻接壤击柝相闻,声教文物夙相颉颃,一国之法即列国之法也。而法国于学务一事尤著先鞭,国家特设文部、置大臣,专司其任。”在此情形之下,他们主动翻译、编修教材。 译学馆翻译出版的书籍主要有三条去路:其一,提供给全国各处学堂作为教材或参考书,供教员和学生使用,贵阳经世学堂就曾向译学馆购置大量新译书籍;其二,送至全国各处办理交涉衙门供官员阅读,以了解世界局势,作为处理涉外事务的参考资料;其三,流通于民间书籍市场,供各级官员、读书人、学堂士子购取,以开阔眼界或学习之用。译学馆师生翻译、编修的书籍种类较多,流通范围较广,既为废科举之后各学堂教学提供了可供参考的教科书范本,也为官员掌握世界局势以及人们了解世界提供了载体。在“学问饥荒”之年代,图书翻译以直译为主,没有考虑到中国与外国读者群体的差异,存在针对性差的局限。有学者评论道:“《汉译新法律词典》几乎照抄照译《新法律字典》一书。不仅词条排序和词条具体释义完全相同,而且照录原序和词典凡例。”因为翻译的是字典,照抄翻译也无可厚非。 图2:朱启钤 图源:维基百科 四、结 语 经过19世纪西方文化的广泛输入与传播,晚清读书人的思想发生了重大变化,由封建臣民观向近代国民观转变,“国民观的传入,与民权一起,成为近代中国民主思想的重要概念”。梁启超也提出:“夫国家者,全国人之公产也”,明确了国家的含义,号召人们认识国家,树立国民意识。正如译学馆教务提调张缉光所言:“夫学校之设,在精神不在形式。校舍其形式也,学科其精神也”。译学馆的学生作为全方位接触西方文化的群体之一,亦深受此思想的影响,掀起了轰轰烈烈的“拒俄运动”。国民捐运动是学生国民主体意识觉醒的又一体现。《辛丑条约》签订后,清政府面临高息巨额赔款,负债累累,但国库空虚,根本无力承担。1905年由彭翼仲创办的《京话日报》率先发起国民捐运动,旨在呼吁社会各界人士自发筹集资金,用以抵偿外债,由户部银行代收捐款。译学馆学生在本学馆范围内筹办国民捐,“译学馆现创办国民捐,先以捐簿由各认捐者亲笔填写数目”,甲级俄文馆学生蔡璐负责,第一批捐款共957元。此外,学生还通过集会、结社等形式表达爱国热情,抵制西方的侵略行径;以罢课的方式反对不公平待遇,维护个人利益。 尽管译学馆设立的根本目的是维护清王朝的统治,并在管理规定中制定了严格的礼仪,以加强对封建统治的认同,比如“每岁恭逢皇太后、皇上万寿圣节,皇后千秋节,至圣先师诞日,皆由监督、提调、总教习、教习暨办事人员率学生至礼堂行礼如仪”,“学务大臣所期望所责成,则不惟育译才而在育学问完备之译才,不惟习外国语言文字,而在习外国语言文字以求外国之学术,而保存灵粹旧墟于国文,扶植品范,趋重于伦理”。但是,20世纪初年的世界和中国周边形势已经发生了巨大变动,封建统治的大厦在西方列强沉重的冲击之下已经出现了倾斜。译学馆从兴办到衰亡不足十年,它的译书价值远不及所客观产生的社会影响。它切断了新式知识分子与旧式线装书的联系,以联系的、发展的、全局的视野来审视中国与世界的关系。